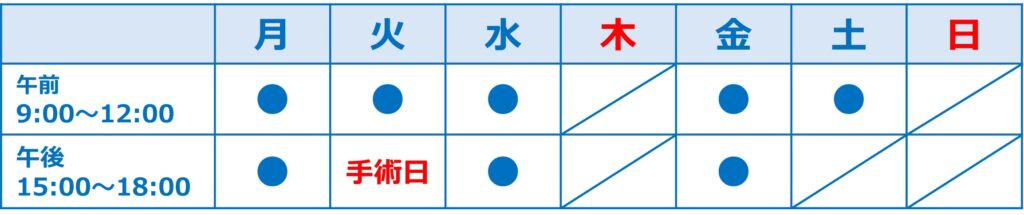

診療時間

こうざきアイクリニック

〒121-0815

東京都足立区島根 3-8-1

山一ビル島根Ⅱ-2F

03-5856-6877

東武スカイツリー線西新井駅東口

当院では、日帰り白内障手術および硝子体手術を中心に行っております。その他の手術に関しても対応させていただきますので、ご相談ください。状態によっては入院が必要な場合があります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

午後 手術日

学会 休診

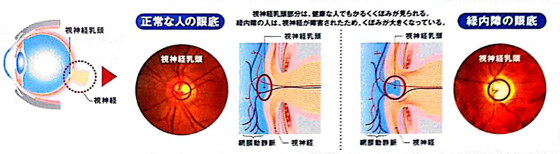

糖尿病網膜症

初期には全く自覚症状がない。糖尿病と診断されたら、定期的に眼科で精密検査を受けることが必要。見えにくい、黒いすすのようなものが見える、視野の一部が欠けて見えるなどの自覚症状が出てきた頃にはかなり進行している事が多い。

ご閲覧ありがとうございます。

こうざきアイクリニック院長の神前賢一と申します。

昭和51年に父が神前眼科を設立し、足立区で古くから地域に貢献した医療を提供してきました。昭和61年にこうざき眼科へと改名しております。

平成23年からは東京慈恵会医科大学を退職後、父と二人三脚でこうざき眼科で診療してまいりましたが、このたび独立して平成27年2月より、西新井に「こうざきアイクリニック」を設立いたしました。

少しでも目の調子がおかしいなと感じたら、お気軽にお立ち寄りください。

略歴

平成2年 獨協医科大学卒業

平成3年 東京慈恵会医科大学附属病院で研修

平成5年 東京慈恵会医科大学眼科入局

平成6年 東京女子医科大学糖尿病センター眼科

平成8年 東京慈恵会医科大学眼科

平成18年 オーストラリア メルボルン大学留学

平成20年 東京慈恵会医科大学眼科講師

平成23年 こうざき眼科勤務

平成23年 東京慈恵会医科大学眼科非常勤講師

平成27年 こうざきアイクリニック院長

会員

日本眼科学会、日本眼科医会

日本糖尿病眼学会、日本眼科手術学会、日本網膜硝子体学会

日本視覚電気生理学会

資格

日本眼科学会専門医、PDT認定医、身体障害者福祉法指定医(視覚障害)

- こうざきアイクリニック

- 眼科

- 〒121-0815

-

東京都足立区島根 3-8-1 山一ビル島根Ⅱ-2F

駐車場あり - 03₋5856₋6877

- 神前 賢一

-

午前:月・火・水・金・土

9:00~12:00

午後:月・水・金

15:00~18:00(火曜午後 手術日) - 休診 木・土(午後)・日・祝

- 東武スカイツリー線 西新井駅東口 徒歩10分

- 利用可能なクレジットカード

検査・手術機器

昭和38年、内科医であった祖父 神前敬三が足立区伊興の地に神前医院を開業しました。その後、眼科医であった父 神前正敬が、昭和51年に神前眼科として開業。昭和61年に移転し、こうざき眼科に医院名を変更し、平成27年まで地域医療に貢献していました。

こうざき眼科 神前正敬 院長

昭和37年 東京慈恵会医科大学卒業

昭和38年 東京慈恵会医科大学眼科入局

昭和48年 東京慈恵会医科大学眼科講師

昭和51年 神前眼科医院開設

昭和61年 こうざき眼科へ移転

平成27年 こうざき眼科閉院